クリンソウの世界「浮世絵と吉原花魁」FUJIFILM X-T5 XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR 作例 ー宍粟市千種町ー

今回の内容

先日、地元(宍粟市千種町)で撮影したクリンソウの写真を載せてみました。仕事の合間に趣味で撮ったスナップ程度のものなので渾身の芸術作品ではありません。今放送中のNHK「べらぼう」になぞらえて「吉原花魁」のお話をメインに、その雰囲気にあった写真を載せてみました。

今回のカメラとレンズはすべて、富士フイルム【FUJIFILM】 「X-T5」 と 「XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR」 です。フィルムシミュレーションはすべて「ベルビア」です。

※ 今回は、「パソコン」でご覧いだく用に掲載していますので、タブレット、スマホと媒体が小さくなるに連れて見にくくなると思います。

クリンソウの世界(作例) -「浮世絵と吉原花魁」

「見返り美人図」菱川師宣

「クリンソウと見返り美人」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

たまたま菱川師宣の「見返り美人図」(浮世絵)に見えたので載せてみました。艶っぽくて「花魁」のようでもありました。

菱川師宣は江戸時代の有名な浮世絵師ですが、その代表作が「見返り美人図」です。高価な絹織物の赤い振袖と高価なべっ甲の櫛(くし)を身にまとった美人図です

「浮世絵」は江戸時代の「流行の最先端」

当時の「浮世絵」は、髪型、着物、柄、色、袖の長さ、帯の太さなど、また、簪(かんざし)、櫛(くし)に至るまで「ファッション、流行の先端」そのものが描かれ、言ってみれば江戸版ブロマイドのようなものでした。

浮世絵:とは、

江戸時代初期に生まれた日本の絵画様式です。直筆の「肉筆画」と「版画」に分かれ、版画は量産できることから価格が抑えられ広く庶民の間に広がりました。「版画」の中でも多色刷りのカラーにしたものを「錦絵」といいます。初期のころには、歌舞伎の「役者絵」や遊郭の「美人画」が描かれ、のちに「武者絵」や「花鳥画」、葛飾北斎などに代表される「風景画」などが題材になりました。初期のころは庶民の生活に根差した娯楽物が多く出回りましたが、後には販売することを目的にしたものが多く出回るようになりました。

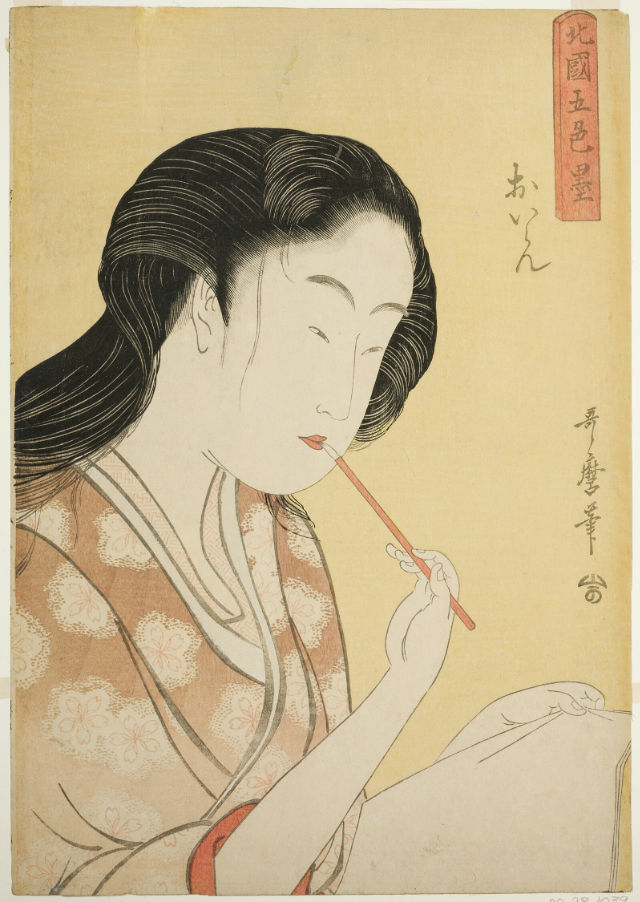

北國五色墨・おいらん

国立博物館所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-515)

1. 「難波屋おきた」(浅草の茶屋で働いていた若い女性)

歌麿がモデルとして好んで描いた女性の一人として有名。

「雲母摺」(きらずり、うんもずり)

歌麿は、真珠のようなキラキラとした光沢のある鉱物の雲母(きら、うんも)を絵具に混ぜて、光沢のある背景を使った技法を使った。

2. 「高島おひさ」(煎餅屋の娘)

先の「難波屋おきた」と同じく歌麿がモデルとして好んで描いた女性の一人です。

「判じ絵」(絵の中の右上の「絵」は?)【其の一】

絵を使った「なぞなぞ」のようなもの。「絵からある言葉を連想」して当てる遊び。上の絵の場合、「鷹」「島」「火」「鷺(サギ)が上半身=上半分」で「たか・しま・ひ・さ」「高島ひさ」となります。なぜこんな紛らわしいことをしたのでしょうか?

3.「富本豊雛」(吉原の玉村屋の芸者)

ということで今回は江戸時代の「吉原花魁」に関連付けて千種町で撮影した「クリンソウ」を載せていくことにしました。

「NHK【べらぼう】」豆知識

ぼうはち:とは

前借金をかたにした年季奉公という形で遊女を集めて働かせたのが遊女屋です。遊女屋とは遊女たちが所属する妓楼(ぎろう)のこと。その主人は、金儲けのために仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌という人として大切な8つの心を忘れたものとして、「忘八(ぼうはち)」というあだ名で呼ばれていました。

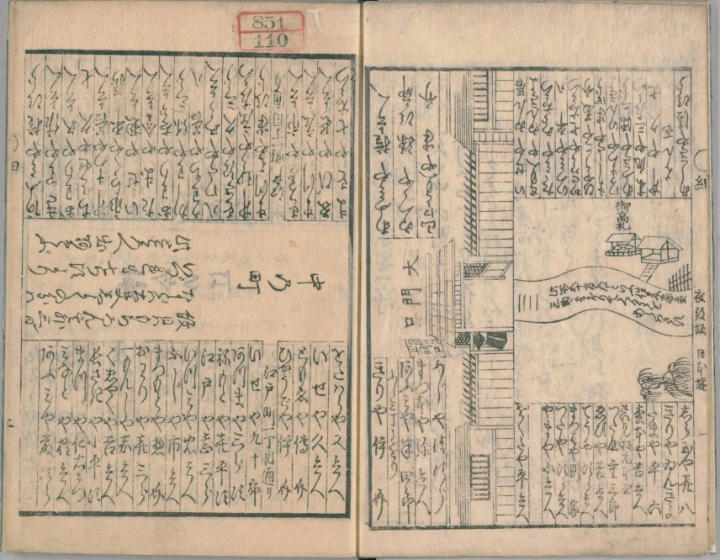

吉原細見:とは

遊郭(妓楼)の場所を吉原の地図上に示したガイドブックのようなもの。そこには、そこで働く遊女の名前や格付、料金や遊び方など、その他、茶屋などが紹介されていました。

下記は蔦屋重三郎の吉原細見の一部です。「大門」と「仲の町」の図が示されています。

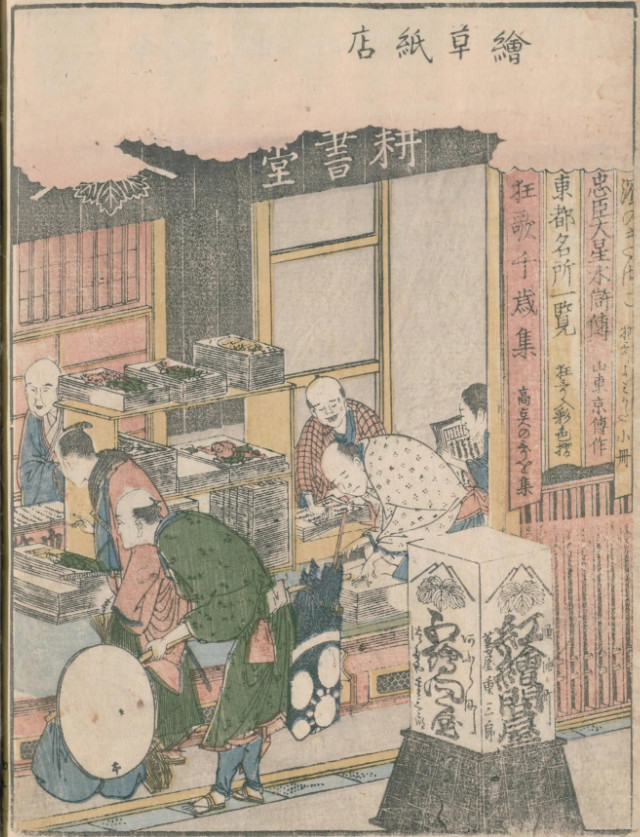

NHK「べらぼう」でおなじみ。 蔦屋重三郎「耕書堂」の様子。

「判じ絵」(絵の中の左上の「絵」は?)【其の二】

なぜ「判じ絵」を使ったのか?

1787年(天明7年)より老中・松平定信によって「寛政の改革」が発布されました。その一環として、浮世絵の絵の中に「遊女以外の女性の名前を記すこと」が禁じられました。その検閲を逃れるため、名前を記す代わりに、名前を連想させる絵を描きました。それがこの「判じ絵」です。しかしながらこの「判じ絵」も後に禁止となり、「判じ絵」禁止後は、隠し言葉が連想可能な著名な歌人の「人物像」に変更したりして厳しい検閲を逃れる工夫をしていました。

おまけ「豆知識」

「上の浮世絵は誰?」:

「判じ絵」は「野菜の菜っ葉二把」・「矢」・「沖」・「田んぼ」の絵です。

つまり「な・にわ・や・おき・た」「難波屋おきた」になります。

「判じ絵」の横に書かれている「再出」とは?

「おきた」は茶屋で働く若い従業員でしたが、一時お店を休んでおりました。しかしながら、再び出勤するようになったので「再出」と記してあります。なんだか、今も昔も変わらないなあ~といった感じですかね。

「花魁の世界」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

「花魁」とは

「美」は「格」の高さの象徴

一般の遊女とは違い、最も階級の高い一部の遊女を「花魁」と呼んでいました。

「美貌」だけでなく書道・和歌・三味線・茶道などあらゆる「教養や芸術」を身に着け、上流階級のお客にふさわしい所作、会話を身に着けた「格」のある特別な存在とされていました。人気のある花魁は美人画として浮世絵や歌舞伎のモデルになることもあり「憧れの的」でした。その証は「花魁道中」の見物に多く客が訪れたという事からもわかります。次の写真は「花魁」とその花魁専属の「禿(かむろ)」です。

働き場所は、各方面、幕府によって一定の場所に限られておりましたが、中でも「江戸吉原」が最も「格」があり「高級」とされていました。あわせてそれは、「流行の先端をゆく浮世絵」に代表されるように、吉原が江戸の「文化」「芸術」の中心であったともいえます。

「簪(かんざし)とクリンソウ」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

花魁と簪(かんざし)・櫛(くし)

花魁にとって簪は単に美しさだけの装飾品ではなく、地位や格の高さの象徴でもありました。

金、銀、べっ甲などとても高価なものがあり地位や身分によってはつけることが許されないものもありました。通常花魁は、前後に約12本ほどの簪(かんざし)と2~3枚の櫛(くし)をさしていました。

花魁が「帯を前」で結ぶわけ

通常、帯は後ろで結ぶものですが、花魁は前で結んでいます。これは花魁の世界独特のもので、簪(かんざし)や櫛(くし)、着物と同じく帯は花魁の「ステータス」と「個性」、そして「美」を表す重要な要素でした。花魁は、通常の遊女とは違い「格」「教養」「美貌」などあらゆる面で別格の存在でしたが、その「格」の違いと「美しさ」を強調するための要素として「帯」が使われました。帯は柄の見える部分が最も美しく見える場所ですが、その場所を前に持ってくることで人目に付きやすくし、自分の「美」を強調したと言われています。その素材もとても高価なものが使われ、簪、櫛、着物、すべてが高級で、足元の高下駄から髪型まですべてが美しく、個性的で、見るものを魅了したと言われています。帯は太帯が選ばれ結び方も花魁独特のもので「芸術的」とまで言われています。

「クリンソウと花魁道中」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

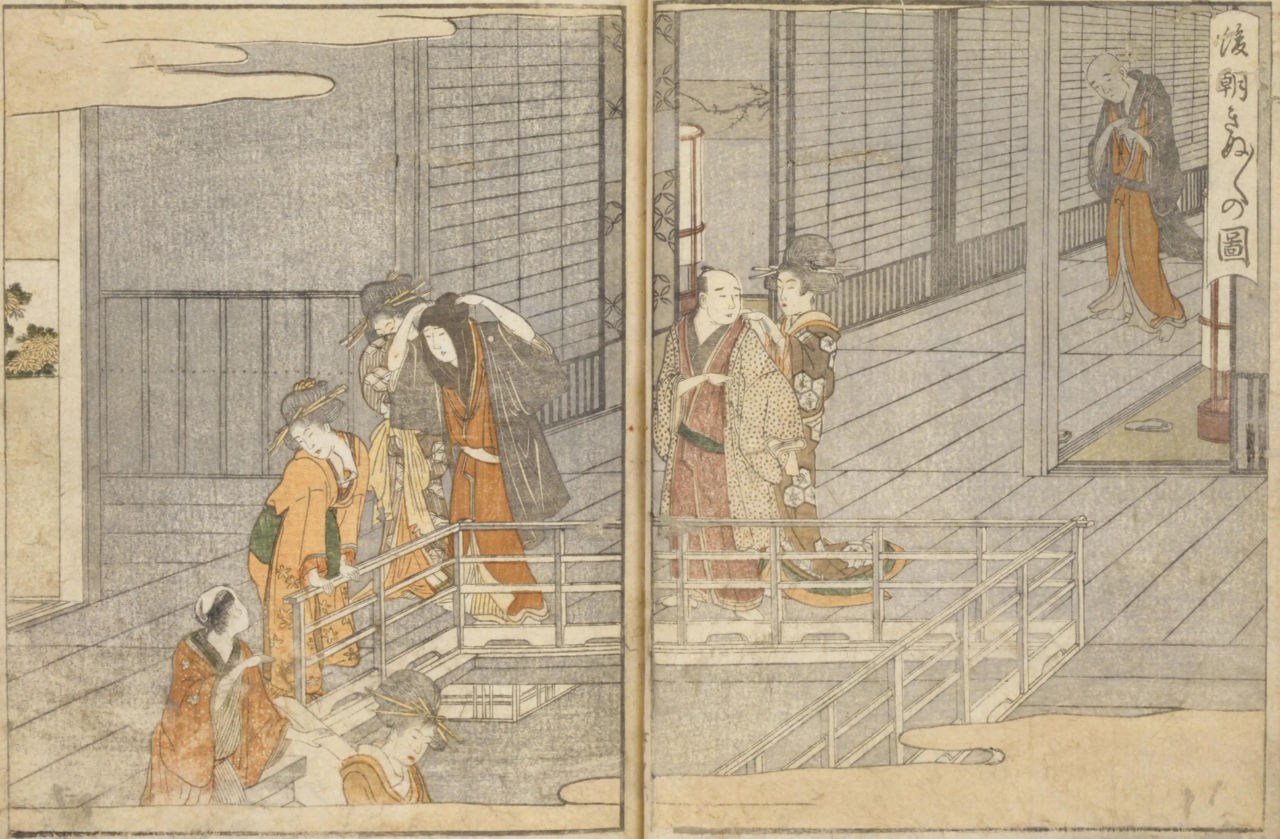

「花魁道中」

「花魁道中」は「儀式・イベント」(3本歯の高下駄と八文字歩行)

花魁がお客のもとに向かう際に作る「儀式としての行列」のことをいいます。一般には「お客を迎えに行く」際の行列のことを指します。この行進は花魁や妓楼の「格」や「地位」の高さを象徴する一種のパフォーマンスとして行われました。花魁は多くの付き人を引き連れ、3本歯の高下駄を履き、「八文字」といわれる独特の歩き方で歩きます。美しく華やかなこの行進(花魁道中)は吉原の一大イベントとして多くの人が見物に集まりました。それは、「見栄」とか「粋」といった江戸文化の象徴でもありました。

「外八文字」は吉原花魁(江戸)、「内八文字」は上方(京都・島原)の花魁が用いた歩き方。

「3本歯の高下駄」は衣装とのバランスや身長を高く見せるということなどからファッションアイテムとして通常より高い下駄が使用されました。

「花魁道中」は「お客を迎えに行く行列」

お客が花魁に会いたいと思った時、お客は直接花魁のいる楼閣に行くことはできませんでした。まず、「引手茶屋」というお茶屋に出向きそこで花魁が来るのを待たなければいけませんでした。その「引手茶屋」にお客を迎えに行く行列を「花魁道中」と呼びました。

ちなみに吉原は、北側に正面の入り口である「大門」があり、そこから南に向かって約250mのメインストリート「仲の町」があります。その両サイドに「引手茶屋」や花魁のいる屋敷が並んでいました。

花魁がお客を引手茶屋に迎えに行く花魁道中。その行列にはさまざまな決まり事がありましたが、その構成員は主に以下のようなものでした。

「禿(かむろ)」 といわれる6,7~13,14歳くらいの若い見習いの女の子たち。花魁の前を歩き、道を清めたり、周囲に注意を促したり注目を集めたりします。

「新造(しんぞう)」 といわれる若い見習いの遊女。花魁の世話をし衣装直しや道中でのサポートを行います。年配遊女の番頭新造もいます。

「遣手(やりて)」 といわれる女性。遊女たちを取り締まったりします。

「金棒引き」 といわれる花魁道中の先導。金属の棒を鳴らして歩きます。

「箱堤灯持ち」 花魁の名前が入った箱提灯を持ち道中を照らします。

「傘持ち」 花魁の傘を持ち道中の日差しや雨から守ります。

「引手」 花魁道中の案内役として、花魁を支えたり、道案内をしたりします。

「男の付き人」 周りの警戒をします

「クリンソウと禿」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

「禿(かむろ)」

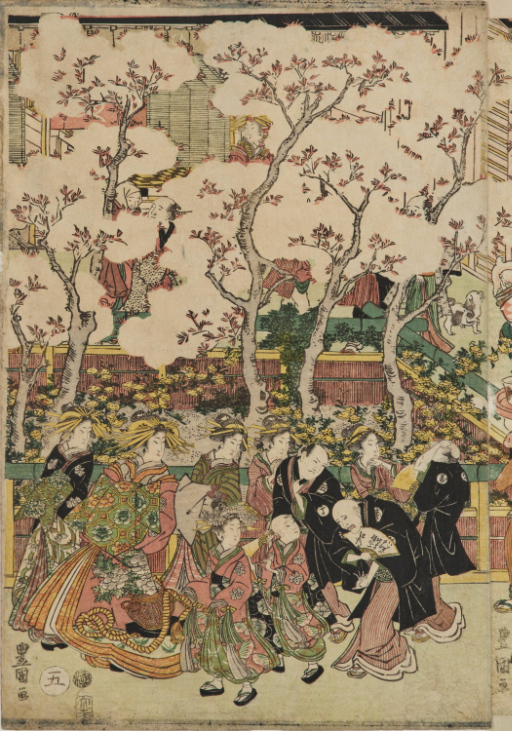

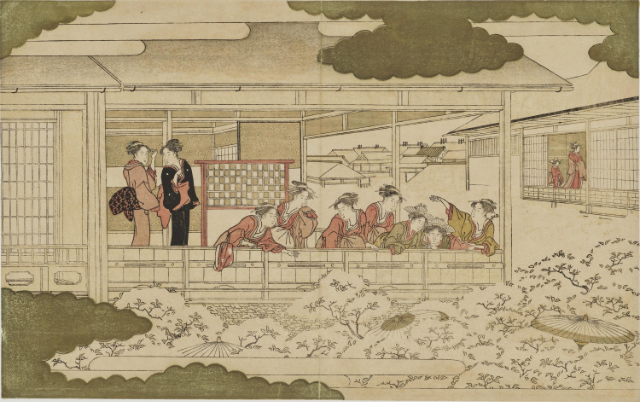

雛形若菜の初模様(ひながたわかなのはつもよう)

こちらは雛形若菜の一例です。ここにも禿が登場します。

雛形若菜の初模様:とは、

雛形とは「見本帳」のこと。 「若菜の初模様」とは「正月に初めて着る着物の柄」のこと。つまり、「正月に着る新作の着物柄見本帳」ということになります。 遊女、とりわけ有名花魁に正月の新作着物を着せ、合わせて、髪型、簪(かんざし)など装飾品も一緒に描いた「江戸版錦絵ファッション誌」といったところです。安永4年(1775)から天明元年(1781)にかけて100点以上出版されました。モデルには花魁だけでなく禿(かむろ)や新造が含まれることもありました。

吉原傾城新美人合自筆鏡

北尾政演の錦絵:蔦屋重三郎(耕書堂) 出版。吉原の花魁、新造、禿が描かれています。彼女たちの自筆の和歌や俳句も添えられ、容姿だけでなく彼女たちの才や教養、内面も表現しようとしました。

「禿とクリンソウ」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

禿(かむろ)とは

「禿」:とは

10歳ぐらいまでに吉原に売られてきて、花魁や遊女の身の回りの世話をしながら遊女になるための教育をうける幼い女の子のことをいいます。楼閣でのしきたりや言葉遣い(ドラマの中に出てくる「~ありんす」という独特の言葉遣いもそうです)などを習います。特に、楼主から容姿や素質が優れていると見込まれた禿は「引込禿」として、茶道、華道、花道、香道、うた、琴、三味線など特別の英才教育をうけます。

「~ありんす」「~なんし」「わっち」とは

ドラマなどでよく耳にする花魁独特の言葉使い。「~ありんす」「~なんし」などは、「花魁とはそういう言い方をするものだ」としか思っていませんでしたが、実はこの言葉使いには意味があります。遊郭に過ごす女性たちの多くは幼くして売られてきたり、貧しく地方から出てきたものが多かったため、そのしゃべり方や訛り(なまり)など、出所、身分がわからないようにするためにこの独特のしゃべり方を用いたとされています。

通常、「禿」は前髪をそろえたおかっぱ頭であったり、刈り上げであったり独特の髪型でしたが、人気花魁の付き人として選ばれた「禿」は、その花魁の自費で、その花魁と同じおそろいの豪華な着物や装飾品を与えられます。写真は松葉谷の花魁「瀬川」と、瀬川に仕える禿(かむろ)の「ささの」と「たけの」です。

また、その花魁の付き添いとして「花魁道中」に同行することもできました。youtubeなどで取り上げられている花魁道中イベントの花魁のそばにいる「おかっぱ頭の幼い女の子」がこの「禿」です。将来を見込まれた幼い「禿」が豪華なおそろいの衣装を着て花魁に付き添うことで、その花魁の引き立て役を果たしました。

ちなみに「禿」の名前はひらがな3文字であることが多く、その後、14,15歳前後で遊女見習いの「新造」になります。その時に名前が変わり、さらに、のちに正式の遊女になった際に、もう一度名前が変わります。ちなみに、禿の仕事は、新造になるまでは花魁のお世話や、お手伝い、見習い、習い事などに限られていました。

「新造とクリンソウ」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

「吉原の町」

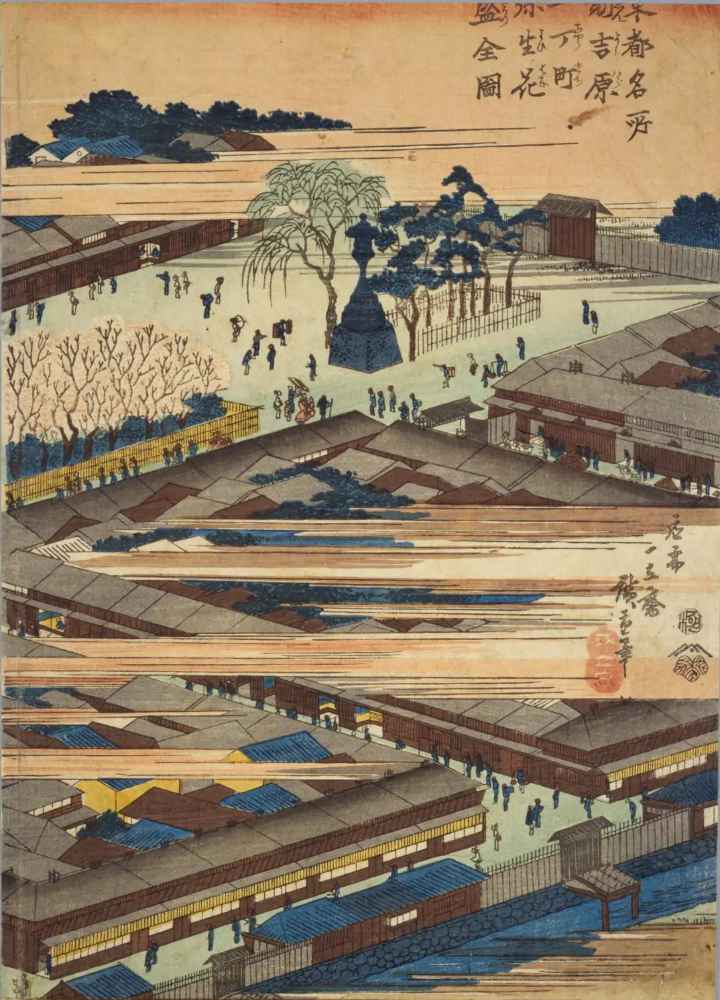

吉原遊郭のつくり

引用 : 一立斎広重『〔東〕都名所〔新〕吉原〔五〕丁町〔弥〕生花〔盛〕全図』,蔦屋吉蔵. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1307036 (参照 2025-06-26)

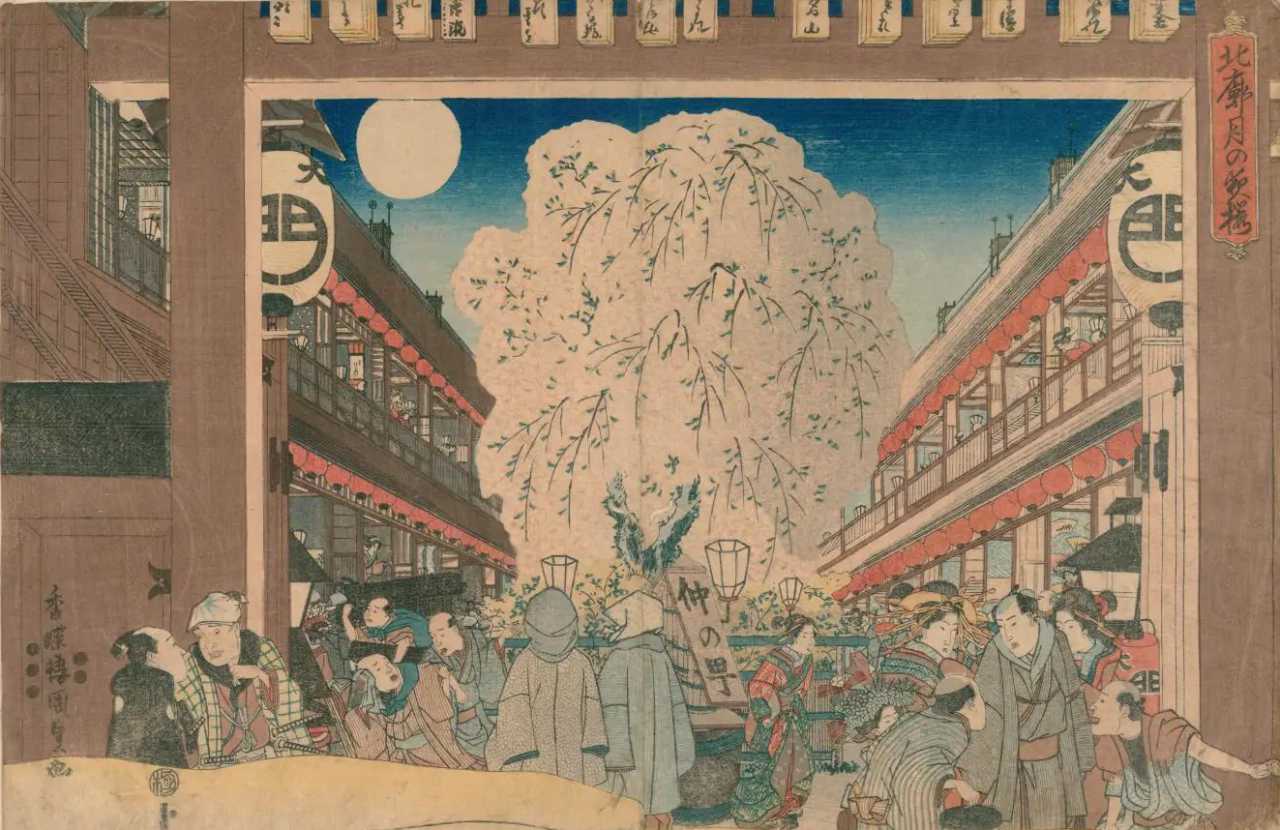

吉原遊郭は周りを田畑で囲まれた四角い形の遊閣でした。北側正面に唯一の入り口である「大門」(下図左下)があり、そこから約250mのメインストリート「仲の町」(春は見事な桜並木と竹垣)があります。その両サイドに「引手茶屋」と「妓楼」がありました。吉原遊郭自体は、後に述べますがその周りをぐるっと一周堀で囲まれていました。

吉原の桜はその綺麗さゆえ老若男女を問わず多くの見物人が訪れました。とりわけ、お月さんに照らされた夜桜とその桜を囲う青竹、そしてそれを照らす灯ろうや行燈のあかり。その魅惑的で幻想的な世界は当時の訪れる人たちをおおいに魅了しました。

3月3日「上巳の節句(桃の節句)」は「吉原の一大イベント」

※ 以下の写真はパソコンに最適化されています。小さい媒体では見にくくなっています。

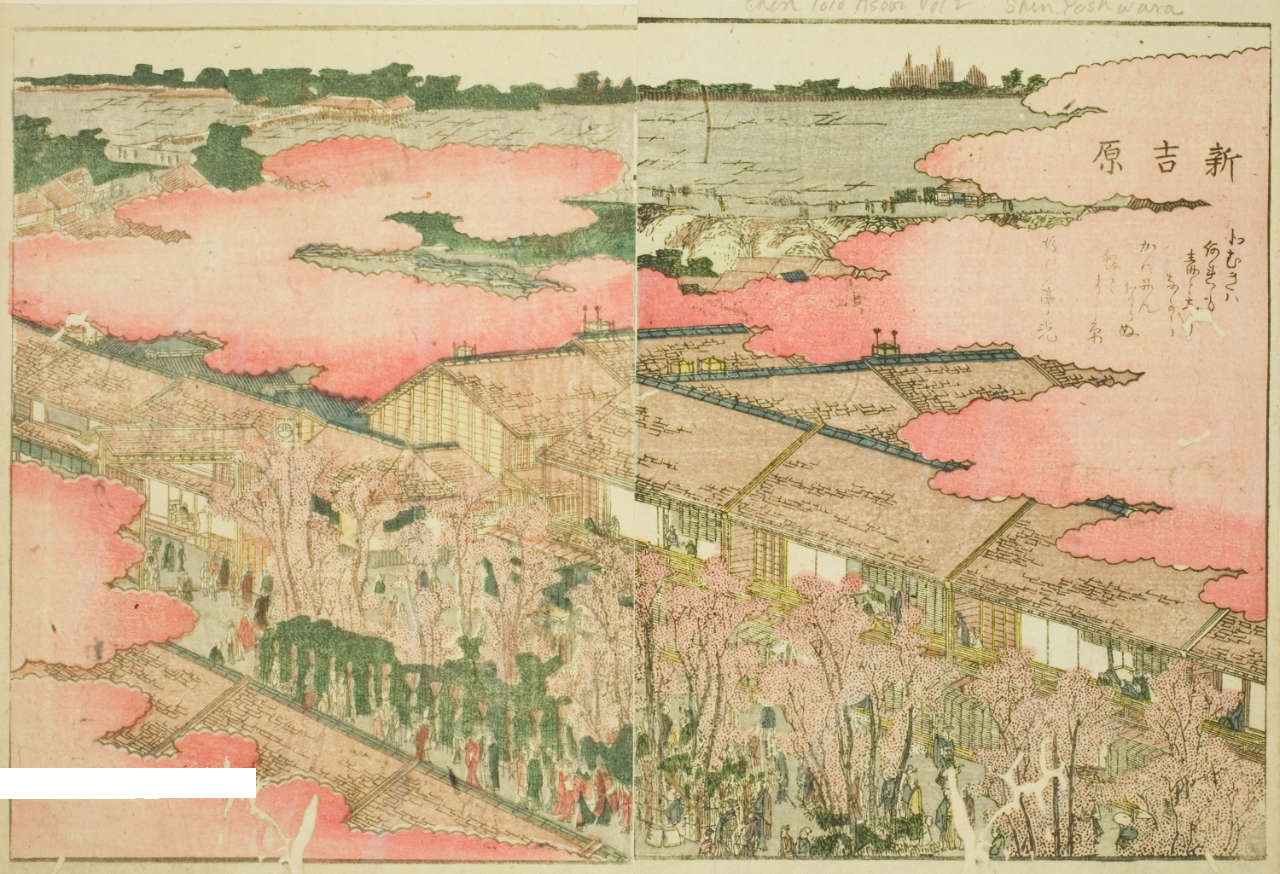

引用:「新吉原櫻之景色」 歌川豊国筆 大判錦絵5枚続(A-10569-2483~2487) 東京国立博物館検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2487)

階下に雲のように広がる桜並木を二階から眺めています。

葛飾北斎作の新吉原桜並木です。

「旧吉原」と「新吉原」

吉原はもともと江戸日本橋の近くにありましたが、明暦の大火のあと浅草に移転しました。移転後の吉原を「新吉原」と呼びます。

桃の節句(ひな祭り)

江戸幕府によって決められた行事の一つで、女の子の成長を願って雛人形を飾ったり、桃の花や菱餅などを供えました。

花魁道中

吉原では、この桜のもとで「花魁道中」が行われました。それぞれの花魁が「妍」(美)をしのぎあい、また、それを見ようと多くの見物人が訪れました。

花びらき

桜の開花に合わせて、夜桜を提灯で照らし、深夜まで見物できるようにしました。花魁道中とともに、この夜桜を見るために多くの見物人が訪れました。

吉原の桜並木は期間限定の幻想空間

吉原では3月3日の「桃の節句」にむけて、正面の大門から仲の町のメインストリートにかけて立派な桜並木が期間限定で植えられました。満開の桜の木の下には山吹を、その縁取りには青竹の垣根が作られました。月明かりと提灯に照らされたこの吉原仲の町の風景は当時の人にとっては幻想的な空間でした。

「期間限定」の桜並木とは? まさに期間限定!

今では考えられませんが、吉原では桃の節句に向けて吉原外から桜を根付きで掘り起こして持ってきて、イベント時期に最高の開花になるように仲の町に植えこみました。そして、イベントが終わり開花時期が過ぎると、山吹、青竹とともにまた掘り起こしすべて撤去していました。当然、そこには膨大なお金がかかりました。

なので、普段の吉原仲の町には桜並木は見受けられません。

「クリンソウと吉原の闇」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

「吉原の ”闇”」

「お歯黒どぶ」と「川岸見世」(最終就職場)

吉原遊閣とその周りの田畑の間には「お歯黒どぶ」といわれる5m以上の堀が遊閣を囲むようにぐるっと一周張り巡らされていました。この堀が遊女たちの逃亡を妨げていました。そのため吉原に出入りするためには正面の大門をくぐるしか方法がありませんでした。

吉原には、この「お歯黒どぶ」にそって西側に「西河岸」、東に「羅生門河岸」といわれる最下級の貧しい遊女屋(「河岸見世」)がありました。花魁が働く華やかな表通りとは対照的に貧しい女郎や年のいった女郎(表通りの妓楼とは違い、ここでは年齢制限がありませんでした)、病気の女郎や人気のない女郎の働く裏通りでした。いってみれば女郎のなれの果ての最終就職場のようなものでした。「羅生門河岸」の羅生門という名前も、荒廃した世に、夜な夜な鬼が出て捕まったら逃げられないという平安京の羅生門から来ているという説もあります。

年季10年遊女の平均寿命は20代前半

一度遊郭に入った遊女たちは、年季があけるまで働くか(年季は10年といわれていますが、遊郭に入ってから10年か、一人前に遊女として働くようになってから10年なのか定かではありません)、「身請け」をしてもらうか、「逃亡(足抜け)」あるいは「駆け落ち」をするか、あるいは亡くなるか・・・、決して自由に出入りすることが許されませんでした。運よく「身請け」をしてもらえる遊女は極めて少なく、仮に「身請け」をしてもらえたとしても必ずしもその見受け先でいい暮らしができるとは限りませんでした。

かといって、たとえ年季があけるまで働いても、遊女あがりの女性を快く受け入れてくれるところはほとんどありませんでした。「家事ができない」、「一般世間の常識を知らない」、「病気にかかっている」、「子供を産めない」などなど・・。故郷に帰っても、今更家に居場所が無く受け入れてもらえない・・・。楼閣では人気があった女郎も外の世界では避けられ、居場所がないということは少なくありませんでした。結果、先の「河岸見世」のような場所に戻ってくることになっていました(それはたとえ人気花魁であっても例外ではありませんでした)。

「クリンソウと花魁:見えない明日」

7歳から8歳という若い年齢で吉原に売られてきて「禿(かむろ)」として働き始め、決して自由な出入りの許されない吉原で毎日働かされ、結果、外の世界では受け入れられない。遊女たちの平均寿命が20代前半といわれていたことを考えると、その生活がいかに過酷であったか。表舞台が主としてきらびやかに描かれるドラマではなかなか考えの及ばない世界です。

「日の当たる場所」

東京「大吉原展」 -「美」と「負」の「江戸カルチャー」-

東京で「大吉原展」が開催されました。「吉原」「花魁」という文化には、江戸カルチャーの発祥の地、ファッション流行の最先端という「美」の側面と、「禿」に代表されるように人身売買と、売買春という「負」の側面の2面性が存在します。

どんなに「美しい」と思っても「芸術」という一言で言い表せない「負」の側面がつきまといます。現在各地で行われている「花魁道中イベント」も例外とは言えません。一見すると、「綺麗」「神秘的」「芸術的」と思うのですが、その反面、当たり前のようにそこに同行している「禿」を見ると、いつもどこか「違和感?」のようなものを感じてしまいます。

何をもって芸術とするのか。表に見える「美」とその裏にある「闇」。「何」を「どこまで」「どう」表現するのか。現代では決して許されない問題を、見た目の美しさだけを取り上げて「芸術」とすると、時として受け手にとっては不快感を与え思わぬ批判をうけることがあります。「芸術」と「モラル」の境界はいつも難しいものです。

「禿と新造と明日」

カメラ : 富士フイルム【FUJIFILM】 X-T5

レンズ:XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

花魁と吉原のお話はここまでです。今回は吉原花魁の話をメインにさせていただきました。掘り下げるとまだ5ページくらいは簡単にいりそうなのでここまでにしておきます。次回は、今回撮った他のクリンソウの写真をメインに掲載させていただきます。最後に、今回クリンソウを撮影したカメラのお話を少しだけ。

富士フイルム【FUJIFILM】X-T5 & XF50-140mmF2.8

フィルムシミュレーション「ベルビア」はビビットカラーの被写体にオススメ?!

今回初めてX-T5 を使いました。

設定はすべてフィルムシミュレーション【ベルビア】で撮影しました。

富士フイルム【FUJIFILM】といえば「フィルムシミュレーション」

なのでしょうが、恥ずかしながらカメラ歴浅く、ほとんど写真を撮りに行く時間が無いので、まだ全く使いこなせていません。ただ、これまで撮影してきて、「ベルビアでクリンソウのような赤一色の極めつけの蛍光ビビッドカラーを撮ると色飛びして使い物にならない。」と思っていたのですが、そうでもありませんでした。「彩度を若干落とす」とその花特有のビビッドさがうまく表現されて思った以上によかったです。

富士フイルム【FUJIFILM】「X-T5」ミラーレス一眼カメラ

- 「メカニカル」なところ(見た目)

- メカニカルであるが故の「手に持った感」

- メカニカルであるが故の「カメラ(メカ)を扱ってる感」

- チープ過ぎない「存在感」

- 「大きすぎない」ところ

- ある意味メジャーでないが故の「所有感」?

富士フイルム【FUJIFILM】「XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR」望遠ズームレンズ

「XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR」 簡単に感想を

- 思っていた以上に画質がよかった◎◎◎

- 初めてのズームレンズで、ズームレンズというものがこんなに便利だとは思わなかった◎

- フルサイズカメラの「バズーカーのようなズームレンズ」は苦手だけれどもこれなら重さも長さも全く許容範囲。ただし、フードはとっている。街中など写真スポットではないところでは目立つのでたぶん使う勇気はない。

- XF50-140mmF2.8が「キリっと」写るとするなら、35mmは「独特の雰囲気」が出るレンズといった感じ。

最後に

今回の撮影場所

兵庫県宍粟市千種町西河内 ちくさ湿原クリンソウ群生地

兵庫県宍粟市千種町西河内 天児屋たたら公園(たたらの里学習館)

当サイトの「クリンソウ」記事

当サイトのWordPressテーマ「JIN:R」について

このサイトのWordPressテーマは「JIN:R」

を使っています(2025年8月記事より)。2025年より前の記事は旧ブログテーマ「JIN」をそのまま掲載していますので表記が乱れています。プラグインを使えば勝手に旧記事を修正してくれるのですが、自分で直すつもりでしたのでアプリは使っていません。ただ、時間が無いので自分で修正もしてないので表記が乱れたままになっています・・・。WordPressでブログを書いてみようという方は一度「JIN:R」の公式サイトもご覧ください。ブログだけでなく、ホームページやランディングページの製作にも向いています。

「サーバー契約」+「JIN:R」同時契約 がお得!!

【KonoHa WING】 レンタルサーバー

まだサーバー契約もされていないワードプレス初めての方は、お得にご契約。

【KonoHa WING】 レンタルサーバー「ウイングパックプラン」と【JIN:R】ワードプレステーマ同時契約でお得にご契約いただけます。

当ページクリンソウ撮影に使ったカメラとレンズ

今回は以上です。

ありがとうございました。